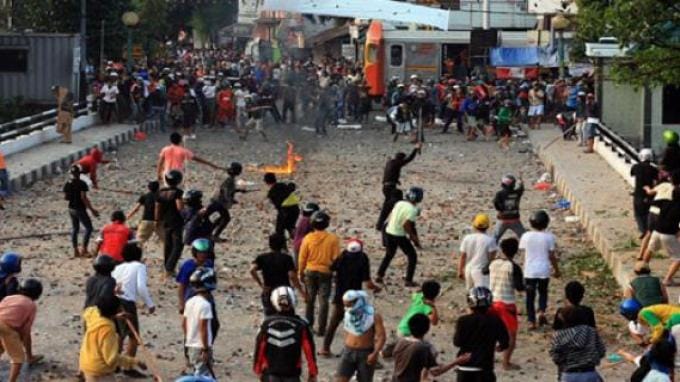

Aksi-aksi kekerasan dari pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, pembegalan, pemalakan, pemerasan oleh preman, perkelahian antar pengguna jalan, bentrok antar warga desa, kampung, ormas dan gang, tawuran siswa, konflik antar suku, antar supporter klub bola, penganiayaan terhadap wasit dan sesama pemain, kejahatan seksual di lembaga pendidikan dan lingkungan pendidikan agama oleh pendidik dan agamawan, duel atau pertenpuran bersenjata karena tersinggung atau urusan sepele, kekerasan dalam keluarga, kesewenang-wenangan dan pelanggaran terhadap peraturan karena punya "backing", perundungan di sekolah, persekusi massa terhadap kelompok minoritas saat melaksanakan ibadah dan sebagainya, pembunuhan karaktrer dan hingga saling ancam, ujaran kebencian rasial dan sektarian menjadi fenomena rutin dan biasa.

Apakah "budaya ketimuran" tentang kesantunan dan gotong roying serta kerendahan hati yang selalu dibanggakan sebagai cirikhas Indonesia hanyalah jargon? Apakah relijiusitas atau ketaatan keagamaan yang selalu ditampilkan dalam beragam ritual dan event keagamaan yang dhadiri oleh lautan orang itu hanyalah klaim dan industri?

Indonesia sering digambarkan sebagai bangsa yang menjunjung tinggi "budaya ketimuran" seperti kesantunan, kerendahan hati, dan gotong royong, serta dikenal sebagai masyarakat religius yang taat beribadah. Namun, di sisi lain, kekerasan, intoleransi, dan pelanggaran moral terjadi hampir setiap hari. Kontradiksi ini bisa dipahami dengan melihat dua lapisan realitas yang saling bertaut: idealitas budaya dan realitas sosial.

Nilai-nilai seperti gotong royong, sopan santun, atau menghormati tetua memang ada dalam kearifan lokal. Di desa-desa, tradisi membantu membangun rumah bersama atau mengumpulkan dana untuk warga yang sakit masih hidup. Namun, nilai-nilai ini tidak selalu bertahan ketika berhadapan dengan tekanan modernisasi. Di kota besar, individualisme, persaingan ekonomi, atau kesenjangan sosial sering mengikis semangat kebersamaan. Misalnya, tawuran antar pelajar atau pemalakan oleh preman menunjukkan bagaimana "kehormatan" atau "solidaritas kelompok" bisa disalahartikan sebagai kekerasan.

Di saat yang sama, romantisme tentang "budaya ketimuran" kerap dipakai untuk menutupi masalah struktural. Gotong royong dijadikan alasan untuk membebani masyarakat membiayai proyek-proyek yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Kesantunan juga bisa menjadi kedok untuk membungkus budaya "sungkan" yang melanggengkan ketidakadilan, seperti korupsi yang tidak diungkap karena takut melawan atasan.

Indonesia juga dikenal sebagai negeri relijius dengan ratusan ribu bahkan mungkin jutaan masjid yang megah. Setiap tahun, jutaan orang berduyun-duyun ke acara keagamaan, mulai dari tabligh akbar hingga ziarah ke tempat suci. Namun, ritual-ritual ini tidak selalu mencerminkan kedalaman iman atau etika. Agama kadang menjadi "seragam" yang dipakai di luar, tetapi tidak menjiwai perilaku sehari-hari. Contohnya, seorang tokoh agama yang ceramah tentang moralitas, tetapi diam-diam melakukan pelecehan seksual. Atau orang yang rajin beribadah, tetapi gemar menyebar ujaran kebencian terhadap kelompok lain.

Di sisi lain, agama juga menjadi "industri". Event keagamaan kerap dikemas sebagai tontonan massal yang melibatkan sponsor, penjualan merchandise, atau pencitraan politisi atau pengaguan tokoh agama melampaui komperensinya. Ritual keagamaan bisa kehilangan makna spiritualnya ketika dijadikan alat untuk mencari popularitas atau keuntungan materi.

Mengapa Ini Terjadi? Kesenjangan antara klaim budaya/agama dan realitas sosial muncul karena beberapa hal:

1. Tekanan Ekonomi dan Ketimpangan: Kemiskinan, pengangguran, atau kesenjangan membuat orang mudah frustrasi. Kekerasan atau pemerasan sering muncul sebagai cara instan untuk bertahan hidup.

2. Pendidikan yang Tidak Membebaskan: Sekolah lebih fokus menghafal pelajaran daripada mengajarkan empati, toleransi, atau cara menyelesaikan konflik tanpa kekerasan.

3. Hukum yang Lemah: Pelaku kekerasan atau koruptor sering bebas karena punya "backing", sementara rakyat kecil dihukum berat. Ini melahirkan budaya main hakim sendiri.

4. Agama yang Dikerdilkan: Agama diajarkan sebagai ritual dan dogma, bukan sebagai nilai kemanusiaan. Akibatnya, orang bisa rajin salat tetapi tidak peduli pada penderitaan tetangganya.

Apakah Semua Hanya Jargon? Tidak sepenuhnya. Gotong royong masih nyata di banyak desa, dan banyak orang yang menjalankan agama dengan tulus. Namun, klaim-klaim ini menjadi jargon ketika:

- Dipakai untuk membanggakan diri tanpa introspeksi.

- Dianggap sebagai "warisan turun-temurun" yang tidak perlu dipertanyakan, padahal realitas masyarakat sudah berubah.

- Dijadikan tameng untuk menghindari tanggung jawab. Misalnya, koruptor berbicara tentang "budaya malu", tetapi tetap mencuri uang rakyat.

- Dipakai untuk mengglorifikasi ormas dan kelompok sendiri atau memobilisasi massa besar demi menaikkan posisi tawar politik.

Intinya, budaya dan agama di Indonesia bukan sekadar kebohongan. Nilai-nilai luhur itu ada, tetapi ia seperti permata yang tertimbun lumpur: masih berharga, tetapi perlu digali, dibersihkan, dan dirawat agar bisa bersinar kembali. Lumpur itu adalah keserakahan, ketidakadilan, dan kemunafikan yang menggerogoti sendi-sendi masyarakat. Tanpa usaha kolektif untuk membersihkannya, klaim tentang "budaya ketimuran" dan religiusitas akan tetap menjadi kata-kata indah yang terpampang di slogan, tetapi jauh dari kenyataan.

http://t.me/ArsipChannel_Tulisan_ML